Au cœur de la célèbre région du Cognac, dans le sud-ouest de la France, Christophe Fillioux prend une décision douloureuse. Pour la première fois depuis des générations, il arrache des vignes

sur le domaine familial — un vignoble qui a survécu aux guerres et aux crises économiques depuis plus de 130 ans. Aujourd'hui, il fait face à une nouvelle menace : la politique.

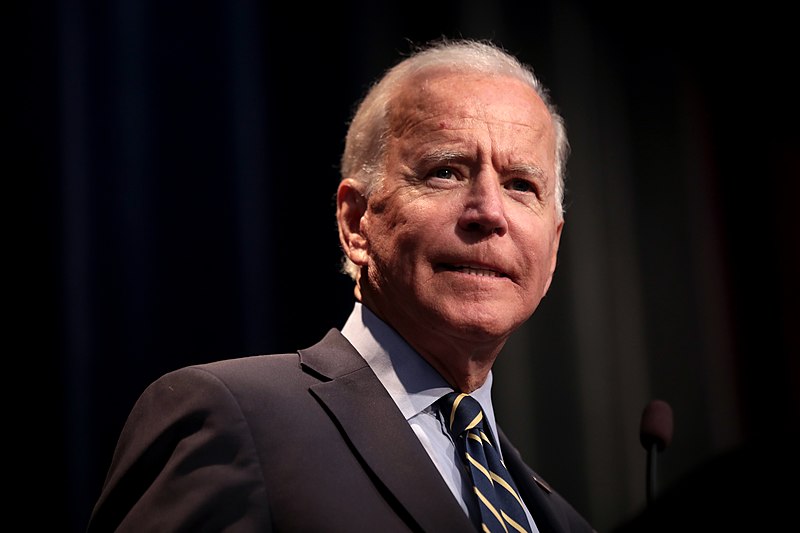

Cette semaine, l'ancien président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane de 20 % sur tous les produits européens, infligeant un nouveau coup à l'industrie française du cognac, estimée à 3 milliards de dollars. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions commerciales mondiales croissantes, notamment avec la Chine.

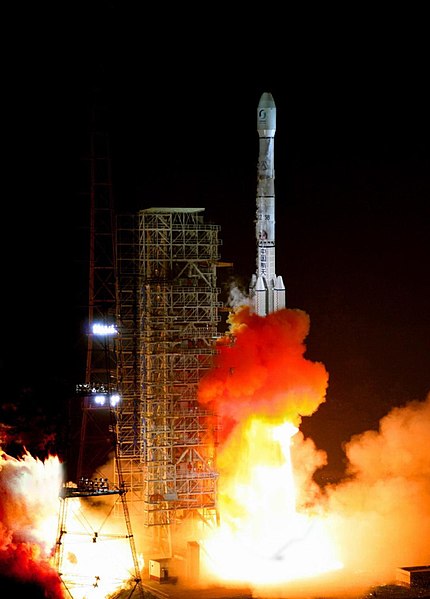

En octobre dernier, Pékin a imposé des droits de douane sur le cognac français en représailles aux taxes européennes sur les véhicules électriques chinois. Depuis, les ventes vers la Chine — le deuxième plus grand marché du cognac en volume — ont chuté de plus de 50 %.

La situation n’est guère meilleure aux États-Unis, premier marché mondial du cognac, où se vend une bouteille sur deux. Les nouveaux droits de douane de Trump ont semé l’inquiétude parmi les viticulteurs et les producteurs de la région.

Debout dans une vigne plantée par son père en 1980, Fillioux, producteur de cognac de cinquième génération, décrit la situation comme « très difficile à gérer ». Il a déjà arraché un demi-hectare de vignes et prévoit d’en arracher 1,5 hectare supplémentaire l’année prochaine, dans le cadre d’un effort collectif de réduction de la production.

Et le pire pourrait être à venir. Trump a menacé d’imposer des droits de douane de 200 % sur les vins et spiritueux européens si l’UE répondait en visant le bourbon américain.

Rien qu’en 2024, la France a exporté pour environ un milliard d’euros de cognac vers les États-Unis, qui est aussi son premier marché pour le vin. Les ventes y ont augmenté de 8 % en 2024, les acheteurs anticipant des hausses de prix.

Pour s’adapter, Fillioux explore désormais de nouveaux marchés en Thaïlande, au Vietnam et au Nigeria. Contrairement à beaucoup de producteurs, il possède sa marque et a peu de dettes, ce qui lui laisse plus de marge de manœuvre. « Les problèmes font partie de la vie d’un vigneron, » dit-il. « Il faut savoir prendre le bon comme le mauvais. »

Une industrie sous pression

Même avant les tensions commerciales, les producteurs de cognac ressentaient la pression. Le ralentissement mondial de la consommation de produits de luxe a freiné les ventes ces deux dernières années, après un boom lié au COVID qui avait conduit à une surproduction. En 2022, encouragés par une forte demande, les producteurs ont agrandi leurs vignobles — et beaucoup se retrouvent aujourd’hui surendettés.

« Nous essayons de gérer cela avec les banques, » explique Florent Morillon, président du Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), qui représente les viticulteurs et les grandes maisons comme Hennessy, Martell, Rémy Martin ou Courvoisier. « Nous avons pris des décisions d’entreprise basées sur la demande. Puis, des chocs extérieurs sont survenus. »

Aujourd’hui, l’industrie exporte 97 % de sa production, un modèle profondément lié au commerce mondial depuis le XVIIe siècle, lorsque les commerçants néerlandais, irlandais et britanniques ont contribué à son développement. Mais cette même ouverture l’a rendue très vulnérable.

En février, le BNIC a réduit les plafonds de production annuelle pour la troisième année consécutive — à seulement la moitié de ce qui était autorisé en 2022 — en invoquant l’effondrement du marché mondial et une conjoncture économique incertaine.

L’élu local Jérôme Sourriseau estime que le pire est encore à venir. « Nous ne sommes qu’au début de la crise, » prévient-il. Les suppressions d’emplois ont déjà commencé, notamment chez les saisonniers, et certains fournisseurs ont entamé des licenciements.

L’ensemble de la filière — tonneliers, fabricants de bouchons, entreprises d’emballage — représente environ 70 000 emplois dans la région. Même les entreprises travaillant avec des producteurs américains ressentent les effets. Jérôme Schmitt, directeur de la Tonnellerie Vicard, entreprise historique, affirme que les clients américains réduisent déjà leurs commandes en prévision des droits de douane.

Un lien unique avec les États-Unis

Le cognac occupe une place particulière dans la culture américaine — en particulier au sein de la communauté noire. Les soldats américains l’ont découvert pendant la Seconde Guerre mondiale, et des marques comme Hennessy ont commencé à faire de la publicité dans les zones urbaines dans les années 1990 et 2000. Jay-Z a lancé sa propre marque, D’Ussé, en 2012, et Hennessy est devenu sponsor de la NBA en 2021.

Pourtant, même avant les nouveaux tarifs, les ventes aux États-Unis commençaient à ralentir. Selon les analystes, la hausse des prix a rebuté une partie de la classe moyenne, qui se tourne désormais vers d'autres spiritueux comme la tequila ou le whisky.

« Le marché américain du cognac est principalement concentré sur certains segments démographiques et dans quelques grandes villes, » explique Thomas Mesmin, du cabinet de conseil en luxe MAD. Les cognacs haut de gamme se vendent surtout en Asie, tandis que les États-Unis privilégient les bouteilles de milieu de gamme, entre 36 et 60 dollars.

Avec des prix déjà sous pression, Morillon prédit que les producteurs ne pourront pas répercuter intégralement le coût des nouveaux droits de douane. « Même une hausse de 1 ou 2 dollars peut freiner la demande, » souligne-t-il.

Un avenir incertain

Pour certains, l’avenir semble bien sombre. Pascale Dupuy, viticulteur de quatrième génération près d’Ambleville, prévoit de distiller moins cette saison et de vendre ses raisins à des producteurs de vin en vrac pour limiter ses pertes.

Dupuy affirme que Rémy Martin a déjà réduit de moitié son contrat, et il s’attend à ce que Hennessy fasse de même — ce qui pourrait réduire son revenu de 40 %. Sa fille n’a pas l’intention de reprendre l’exploitation, et Dupuy craint d’être le dernier de la lignée.

« Chaque année, il y a un nouveau problème, » dit-il. « On finit par se demander si ça en vaut encore la peine». Foto- Didier Descouens, Wikimedia commons